Naissance d’un genre

Plus qu’un sous-genre du film d’auto-défense, tel qu’il se développera surtout dans les années 70, le Rape & Revenge recouvre tous les films mettant en scène la perpétration d’un viol puis sa vengeance, soit par un tiers (souvent le mari ou le père), soit par la victime elle-même (le cas le plus fréquent) voire par un groupe de femmes.

Le premier film répertorié dont le récit fonctionne sur ce schéma est un western américain de John Sturges, Le dernier train de Gun Hill, réalisé en 1959. L’année suivante le réalisateur suédois Ingmar Bergman (figure majeure du « cinéma d’auteur ») réalise La Source, film moyenâgeux dans lequel un riche paysan venge sa fille violée et tuée par des bergers en les assassinant. Le récit de Bergman inspirera à Wes Craven dix ans plus tard La dernière maison sur la gauche, dans le registre cette fois du film d’horreur. Autant dire que le R&R est investi par tous les genres cinématographiques, films d’auteur ou d’exploitation. A signaler dans le domaine du fantastique le peu connu mais superbe Kuroneko (The Black Cat, 1968), film japonais de Kaneto Shindo dans lequel une femme et sa belle-fille violées et assassinées par des samouraïs renaissent pour se venger sous la forme d’esprits-chats.

Par la suite, dans les années 70 et 80 surtout, le R&R prolifère dans le cinéma d’exploitation en tant que sous-genre du film d’auto-défense. Les plus emblématiques de cette vague de films étant Thriller : a cruel picture (aka They Call Her One Eye), réalisé en 1973 par Bo Arne Vibenius et Day of the woman (connu aussi sous les titres I spit on your grave et Œil pour œil), réalisé en 1978 par Meir Zarchi.

Day of the woman apparaît comme l’archétype de ce genre de films, son récit étant entièrement resserré autour des deux événements que sont le viol et la vengeance. Après une première partie introductive qui nous montre l’arrivée dans un village de Jennifer, écrivaine venue se ressourcer à la campagne, et sa première rencontre avec certains des hommes qui la violeront, la deuxième partie nous impose quatre scènes de viol successives, et la troisième se concentre sur les actes de vengeance de Jennifer qui torture et assassine un à un ses agresseurs. La sobriété du récit (très concentré également dans le temps et dans l’espace) est doublée d’une sobriété de la mise en scène assez frappante. Pas de musique, très peu de dialogues, très peu de gros plans, et des scènes de violence qui s’étirent sans artifices. On notera que les actes de la partie « vengeance » sont traités visuellement (et en termes de durée) de la même façon que les scènes de viol, le film les renvoyant dos à dos et montrant l’horreur de la façon la plus crue.

En 1981, Abel Ferrara investit le R&R dans un cinéma un peu plus mainstream avec L’Ange de la vengeance. Comme Day of the woman et un certain nombre d’autres films du genre, le film de Ferrara interroge le rapport des femmes à leur féminité et au désir qu’elles inspirent, puisque cette féminité qui les met en danger est précisément l’arme qu’elles utiliseront pour attirer les hommes et exercer leur vengeance.

Dans L’Ange de la vengeance, Thana utilise les codes les plus stéréotypés de la séduction féminine, se déguisant sous un maquillage et des tenues outrancières afin de provoquer et piéger les hommes, qu’elle percevra bientôt tous comme des agresseurs potentiels. Dans Day of the woman, les trois parties du récit correspondent aussi à une évolution du corps de Jennifer. Au début du film, il est mis en valeur dans sa féminité et son adhérence à l’environnement : lors de la scène à la station-service où elle rencontre pour la première fois plusieurs de ses agresseurs, son attitude (elle va et vient tranquillement pour se dégourdir les jambes, avec des gestes souples, souriant en voyant les deux hommes qui jouent comme des enfants et discutant d’un ton jovial mais ferme) et son apparence physique (robe d’été légère et courte, cheveux coiffés à l’arrière, rouge à lèvres vif et chaussures à talons…) expriment une assurance calme et une sensualité épanouie. Dans la deuxième partie du film le corps de Jennifer est réellement mis en scène comme celui d’une bête traquée, la métaphore de la chasse étant d’emblée suggérée par le contexte de la forêt, la présence du groupe d’hommes et le piège qu’ils tendent à Jennifer (métaphore qui est d’ailleurs traitée de façon littérale dans La Traque de Serge Leroy (1975), excellent film français qui met en scène un personnage féminin traqué par un groupe de chasseurs après avoir été violé par deux d’entre eux). La corpulence de l’actrice, grande et maigre, et ses longs cheveux défaits accentuent cette impression d’un corps sauvage contrastant avec le corps sophistiqué de la première partie. La façon dont elle traîne son corps en sang après les deux premiers viols la rapproche aussi de la figure du zombie. Dans la troisième partie, c’est le retour au corps sophistiqué du début avec les conséquences de ce qui s’est passé entre temps : c’est maintenant un corps volontairement aguicheur qu’exhibe Jennifer (comme le suggère ce geste d’entortiller une mèche de cheveux dans une attitude fortement séductrice, et cette expression de froid calcul, lorsqu’elle vient chercher à la station-service le meneur qui subira sa vengeance), consciente des pouvoirs qu’il lui procure, dans le but d’appâter ses agresseurs.

On retrouve aussi dans le film de Ferrara comme dans Thriller une figure récurrente du genre : le personnage de la femme muette (comme celle du Lady Snowblood de Toshya Fujita (1973), qui n’est pas à proprement parler un R&R mais s’en rapproche et a inspiré à Tarantino l’héroïne de Kill Bill) figurant l’impossibilité d’un dialogue avec l’agresseur et créant une tension supplémentaire. Privées de la parole et physiquement assujetties, doublements impuissantes, leur révolte ne pourra prendre qu’une forme particulièrement violente.

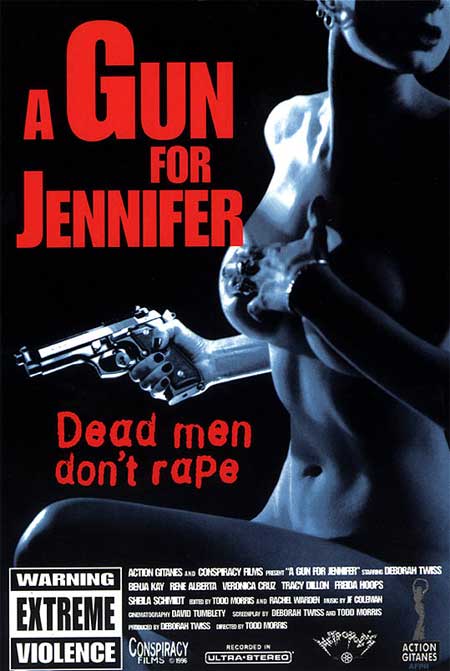

A Gun for Jennifer, cri de rage féministe

S’inscrivant dans cette tradition du R&R, A Gun for Jennifer voit le jour en 1996. Et c’est sans doute le plus viscéralement féministe. La raison principale en est que, s’il a été co-écrit et réalisé par son compagnon Todd Morris, l’idée part de l’expérience de strip-teaseuse de Deborah Twiss, actrice principale, productrice et co-scénariste du film, et de son dégoût profond :

Il y a quelques années, j’ai perdu un bon job dans la restauration car je n’arrêtais pas de partir pour pouvoir répéter une pièce. J’ai donc dû trouver rapidement un autre job qui me procure assez d’argent pour vivre à New-York et soit assez flexible par rapport à mon emploi du temps d’actrice. Un ami m’a alors parlé de ce bar à strip-tease. De l’extérieur, le strip-tease semblait un travail facile qui résoudrait mes problèmes financiers. Mais les six premiers mois ont été un cauchemar. Je pleurais tous les matins avant d’aller au bar, et tous les soirs en rentrant. Je ne pouvais croire que la plupart des hommes dans le club soient aussi dégoûtants. Ils semblaient venir là uniquement pour harceler et avilir les danseuses. Peut-être avaient-ils besoin d’un exutoire aux frustrations causées par leur travail ou leur vie de famille mais pour moi, il semblait qu’ils détestaient simplement les femmes. Je voulais vraiment partir mais j’avais trop besoin d’argent. Et je me disais que si les autres femmes (qui dansaient depuis plus longtemps que moi) pouvaient le faire, alors je le pouvais aussi. Mais pendant une nuit particulièrement glauque ce connard m’a dit quelque chose de vraiment dégoûtant et j’ai craqué et couru dans le vestiaire en sanglotant. Je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer jusqu’à ce que je m’imagine partant avec un gang de femmes en colère pour traquer les connards comme ce type et leur donner une terrible leçon. J’en ai parlé à Todd en plaisantant, mais il a pensé que c’était une bonne idée de film.(1)

Faire ce film est donc un besoin véritable, une façon de se venger elle-même et ses consœurs par le recours à la fiction, une catharsis. Deborah Twiss écrit une première version du scénario un peu trop bavarde (elle vient du théâtre) reprenant cette idée d’un gang de femmes vengeresses et ce contexte qu’elle connaît bien d’un bar à strip-tease. Todd Morris retravaille le scénario en élaguant un peu les dialogues, apportant le personnage de la femme flic et l’aspect policier.

Après avoir tué son mari qui la battait, Allison (Deborah Twiss) quitte l’Ohio et débarque à New-York. Peu de temps après son arrivée, elle est victime d’une agression dans la rue. Un groupe de femmes surgit et se jette sur les agresseurs, empêchant le viol de justesse. Elles tuent deux des hommes. L’une d’entre elles tend son arme à Allison et l’enjoint d’abattre le dernier agresseur. Allison d’abord refuse puis finit par tirer. S’étant rebaptisée Jennifer, elle intègre la bande de vigilantes qui castrent et tuent des violeurs, et dont le QG est le bar à strip-tease dans lequel elles travaillent. De son côté, une femme-flic, Billie Perez, mène l’enquête, pressentant que les meurtres qui s’enchaînent sont le fait d’un groupe de femmes vengeresses et se heurtant à l’incrédulité et aux préjugés machistes de ses collègues hommes, de plus en plus tiraillée entre sa fonction de flic et son statut de femme.

Dans un court article consacré au film à sa sortie, et après en avoir salué l’humour, la radicalité et le côté disons spontané (« du cadrage approximatif au jeu à l’emporte-pièces des acteurs »), un journaliste de Libération regrettera l’alliance finale entre la flic et le groupe de femmes :

Toutes ces excellentes choses étant dites, on peut cependant discuter le dénouement de A Gun for Jennifer, qui semble célébrer la sainte alliance entre la fliquesse et les justicières, sous le prétexte un peu mince qu’elles sont toutes des femmes biologiques. Ce qui est assez con pour tout le monde, très insultant pour les femmes et révoltant pour les folles (et autres radicales). (2)

Point de vue plutôt sympathique, mais si le film interroge la notion de justice, mettant en parallèle vengeance et punition légale, je ne pense pas qu’il préconise en réalité ni la vengeance individuelle, ni le recours à la police. Ses auteurs en tout cas avaient plutôt le désir de montrer que « la violence a de terribles conséquences » (celle que subissent les femmes en l’occurrence), et Deborah Twiss espérait que le spectateur se dise après avoir vu le film qu’on ne peut combattre la violence par la violence, la prison ou la peine de mort n’étant que des produits de la violence, et que la seule « solution » véritable réside dans l’éducation. (3)

Armé de ce scénario sorti des tripes, et après un an et demi d’écriture, le couple devra mener un véritable parcours du combattant et attendre encore trois ans pour le réaliser.

Lors d’une de ses nuits de strip-teaseuse (en 1993), Deborah Twiss fait la connaissance d’un client qui lui offre à boire et lui pose des questions sur sa vie. Mise en confiance par cet homme apparemment très sympathique, elle finit par évoquer son projet de film. L’homme travaille pour une grande société japonaise qui souhaite justement investir dans le cinéma. Il revient quelques semaines plus tard et lui apprend que la société en question est intéressée par le projet. Et puis il signe un premier chèque de 10.000 dollars. Todd Morris rencontre l’homme qui lui inspire confiance. C’est en plein milieu du tournage que Twiss et Morris découvrent que l’argent donné par ce mystérieux donateur est de l’argent détourné à la société japonaise, qui les poursuit en justice et menace de les envoyer en prison. S’ensuit six mois de bataille juridique qu’ils devront financer avec l’argent mis de côté pour la post-production. Finalement et de façon particulièrement ironique, Deborah Twiss devra retourner travailler dans le bar à strip-tease pour finir le film.

Avec sa réalisation un peu amateure et son économie de moyens, Todd Morris cherche à retrouver l’esprit des séries B des années 70. Un style brut, sans fioritures, qui colle bien à l’aspect « crade » de son sujet et d’où émane une certaine authenticité. D’où le choix par exemple de tourner en 16 mm avec peu d’éclairages pour obtenir une image un peu granuleuse, et une relative liberté d’improvisation laissée aux actrices (aspirantes comédiennes non professionnelles, à l’exception de Benja Kay qui joue la flic).

Todd Morris est influencé par ses lectures de romans policiers et par un certain nombre de flics de séries : Kojak, Baretta, Starsky et Hutch… L’idée est de reprendre les codes du film noir traditionnel en les inversant : donner les rôles principaux à des femmes, aussi fortes et violentes si ce n’est beaucoup plus que les habituels anti-héros masculins.

A noter que l’acteur qui interprète le lieutenant Rizzo est un ancien flic et qu’il apporte une certaine véracité dans la représentation de la police.

En-dehors de cet aspect policier, A Gun for Jennifer se distingue d’un R&R plus classique par la dimension collective de la vengeance et par la représentation d’un groupe de femmes organisées à la façon d’un groupe militant. Cette union de femmes bafouées se regroupant pour se débarrasser de leurs oppresseurs confère au film une dimension politique évidente, alors que dans beaucoup d’autres la vengeance est affaire individuelle. On notera aussi parmi les cibles principales du groupe des politiciens et des hommes d’affaire, bref des violeurs friqués et représentants du pouvoir.

La B.O du film est composée principalement de morceaux de groupes punk/hardcore DIY féminins comme Tribe 8, Fifth Column ou Sincola, pour la plupart des groupes de female power sortis par le label new-yorkais GIRLY ACTION. La musique est très présente et infuse au film son énergie punk avec notamment la performance du groupe lesbien Tribe 8, l’un des premiers groupes « queercore », dans la séquence du concert auquel assistent Jennifer et ses copines et où la chanteuse arbore un faux phallus qu’elle coupe devant une foule de spectatrices en transe.

Le film se termine sur la mention « Long live indie film » suivie d’un A cerclé.

Malgré son appartenance à un cinéma underground, A Gun for Jennifer fera parler de lui à sa sortie, y compris dans des journaux mainstream (Libé, Les Inrocks…). Le côté cathartique fonctionne à merveille dans les festivals où le public réagit et applaudit avec enthousiasme. Et si les distributeurs américains sont trop frileux pour ce film provocateur et violent, il sera distribué à l’étranger et notamment en France où il est diffusé en salles pendant dix-huit semaines, distribution assez exceptionnelle au regard de la production du film.

Éthique et esthétique

Le R&R comme tous les films d’auto-défense pose des questions d’ordre éthique. Par son exaltation de la vengeance comme acte libérateur, il peut frôler assez vite un discours totalement réactionnaire, voire pire, autour des notions de punition, de peine de mort et de l’idée d’une justice individuelle suppléant à une justice d’État trop « laxiste ». La figure du violeur, détestable s’il en est et généralement détachée de toute individualité (le violeur n’intervient dans le film qu’en tant que violeur) est aussi propice à cristalliser la haine des spectateurs. Je pense par exemple au Boulevard de la mort de Tarantino, où la figure du sale type permet une adhésion du spectateur à la vengeance sans la moindre distance. Quand en plus ça se veut fun et qu’il manque la sincérité, on frôle vite l’abject. Des films comme Sympathy for Lady Vengeance de Park Chan-Wook (où l’on a affaire à un tueur d’enfants) virent carrément à la torture décomplexée.

Éthique et esthétique sont toujours liées et quelque soit le sujet du film, c’est son point de vue (à travers le récit mais aussi les choix de cadrage) qui le rend ou non acceptable.

Day of the woman constitue un bon exemple sur l’importance du point de vue, en particulier dans la représentation du viol, certains choix de cadrage permettant d’éviter l’obscénité.

La première scène de viol alterne gros plans des visages du violeur et de Jennifer, plans rapprochés avec les deux personnages dans le cadre et quelques plans des deux autres personnages masculins qui participent au viol en maintenant la femme immobile. Les corps n’étant filmés en plans larges qu’avant et après le viol, celui-ci ne risque pas d’être érotisé. A l’opposé de son effet habituel, le champ-contrechamp semble exprimer ici l’annulation de tout échange possible entre l’homme et la femme. Le découpage ne privilégie pas le point de vue de l’un ou de l’autre mais figure la séparation radicale. Les plans sur les deux autres « participants » renforcent l’horreur de la scène, posant la question de la responsabilité et du passage à l’acte (et à la barbarie) : on perçoit à leur expression gênée qu’ils ont encore un semblant de conscience, pourtant ils participent à la scène et prendront plus tard chacun leur tour la place du violeur. La figure en particulier de Mattew, le garçon un peu débile que les autres veulent déniaiser et qui est le « prétexte » initial au viol collectif, est primordiale. Il n’a pas encore perdu toute conscience des actes auxquels il prend part et les plans sur lui durant les scènes de viol apportent un point de vue extérieur qui en rend l’atrocité plus palpable.

Pendant le deuxième viol, la présence floue du meneur à l’arrière plan dans certains plans, jouissant ostensiblement de la scène, crée une distance indispensable, faisant écho à notre position de spectateur et interrogeant les processus de représentation et d’identification. Les plans sur ce personnage ne sont pas suivis de plans sur ce qu’il voit, ce qui empêche heureusement toute identification au désir de l’homme.

Puis Mattew prend à son tour la place du violeur. Pendant un certain temps le visage de Jennifer est totalement effacé par le montage, ce qui correspond à son évanouissement dans le récit. Les gros plans inquiétants sur le visage de Mattew, en contre-plongée déformante et filmés du point de vue de Jennifer, correspondent donc au point de vue qu’elle « aurait » sur son agresseur. Le spectateur s’en rend compte a posteriori lorsqu’un des hommes la réveille en lui versant de l’alcool sur la bouche. Pour la première fois alors son  visage est filmé, et au moment même où elle ouvre les yeux, Mattew se retire impuissant. C’est donc de nouveau l’impossible échange de regards qui est mis en scène.

visage est filmé, et au moment même où elle ouvre les yeux, Mattew se retire impuissant. C’est donc de nouveau l’impossible échange de regards qui est mis en scène.

Dans la quatrième et dernière scène de viol, Jennifer pour la première fois s’adresse à son agresseur (Stanley cette fois) en invoquant sa pitié. Jennifer s’affirme comme individu, prenant l’homme à parti en tant qu’individu responsable  pouvant choisir de participer ou non au viol collectif. Ce qui se passe après cette prise de parole de la femme, c’est une crise de violence de Stanley qui va provoquer la désapprobation des autres hommes y compris du meneur. Or ce qui crée ce malaise général, ce n’est pas la violence à l’égard de Jennifer, malmenée sans scrupules depuis déjà un certain temps, mais la perte de contrôle sur lui-même du personnage de Stanley, qui rompt avec l’insouciance affichée

pouvant choisir de participer ou non au viol collectif. Ce qui se passe après cette prise de parole de la femme, c’est une crise de violence de Stanley qui va provoquer la désapprobation des autres hommes y compris du meneur. Or ce qui crée ce malaise général, ce n’est pas la violence à l’égard de Jennifer, malmenée sans scrupules depuis déjà un certain temps, mais la perte de contrôle sur lui-même du personnage de Stanley, qui rompt avec l’insouciance affichée  jusqu’alors par l’ensemble des hommes et révèle une fissure, dément l’apparence de toute-puissance.

jusqu’alors par l’ensemble des hommes et révèle une fissure, dément l’apparence de toute-puissance.

Parce que le point de vue permet ce discours sur les rapports de domination, et même si le choix de filmer des scènes de viol de façon aussi crue est toujours discutable, elles ne tombent pas dans une complaisance obscène.

Si par exemple Baise-moi, le film de Virginie Despentes et  Coralie Trinh-Ti, est une catastrophe, c’est d’abord qu’il est foncièrement mal réalisé, que les actrices sont incroyablement mal dirigées, et qu’il lui manque la distance nécessaire à son sujet. Mais aussi son ambiance trash, avec l’emprunt là aussi de musiques punk et l’utilisation d’une esthétique porno (combinaison d’images crues et d’éléments qui déréalisent les scènes comme la musique ou l’éclairage) annihile tout recul critique et amoindrit en même temps

Coralie Trinh-Ti, est une catastrophe, c’est d’abord qu’il est foncièrement mal réalisé, que les actrices sont incroyablement mal dirigées, et qu’il lui manque la distance nécessaire à son sujet. Mais aussi son ambiance trash, avec l’emprunt là aussi de musiques punk et l’utilisation d’une esthétique porno (combinaison d’images crues et d’éléments qui déréalisent les scènes comme la musique ou l’éclairage) annihile tout recul critique et amoindrit en même temps  l’impact de la violence.

l’impact de la violence.

A Gun for Jennifer manie pour sa part l’humour noir, sans que cela atténue en rien son âpreté et sa virulence. Le côté provocateur assumé s’affirme dès l’affiche représentant le corps d’une femme, une main protégeant sa poitrine, l’autre tenant un revolver, avec écrit : « Dead men don’t rape ». Le film est aussi volontairement outrancier : la caractérisation des personnages assez sommaire, les dialogues brut de décoffrage, les situations (comme les scènes d’émasculation ou la messe noire, point culminant en termes d’horreur, pendant laquelle une jeune femme est mangée vivante) grotesques. Mais il réussit sur tous les tableaux, et la distance salutaire qu’apporte l’humour noir n’altère en rien sa violence et sa force.

Celui de Jennifer devant être à peu près équivalent à celui de Baise-moi, on voit que ce n’est pas fondamentalement une question de budget…

On voit aussi que tout choix d’écriture et de mise en scène est affaire de morale.

Charlotte Cayeux

(1) Interview par Jesse Nelson : www.exhumedfilms.com

(2) « « A Gun for Jennifer », un petit film américain grand-guignolesque et déconnant. Féminisme, tendance sécateur. » par Gérard Lefort, Libération, 1998

(3) Renegade Sisters – Girl Gangs on film, Creation Books, 1998