L’enseigne, qui portait le nom de l’établissement : « Marina’s Club », clignotait dans la nuit, perçant l’obscurité de son rose tape-à-l’oeil.

Elle happait le regard à quelques mètres au tournant de la route départementale, qui depuis Angers menait à Ingandes-sur-Loire en passant par ce lieu-dit, Tournebide.

Quelques rues désertes à dix heures du soir. Des maisons tristes.

Et cette lumière qui, au milieu de la solitude et du froid, semblait vous promettre un peu de chaleur.

En approchant, toutefois, les belles promesses déjà perdaient de leurs couleurs. Un bâtiment gris, dont la façade n’augurait rien de bon. La pancarte lumineuse évoquait un bar à hôtesses ; sans elle, on eût dit un quelconque hôtel miteux. Cette combinaison donnait une touche particulièrement glauque à l’ensemble.

Marc, attaché commercial chez Peugeot, était en déplacement professionnel dans la région. Sur les conseils (dont il avait fait mine de se désintéresser parfaitement) de son collègue Pierre, il profitait de l’occasion pour découvrir ce club, poussé malgré lui par une curiosité qu’il n’avait pas soupçonnée jusqu’alors et, peut-être, quelque désir inconscient.

Marc contourna le bâtiment et se gara sur le parking encore vide. Le club venait juste d’ouvrir. Il hésitait maintenant à repartir, tant l’apparence douteuse du lieu, vu de l’extérieur, ne lui inspirait pas confiance, mais il repensa à la description enthousiaste de Pierre, et à celle du site internet. « Une atmosphère chaleureuse dans un décor soigné. » Un lieu idéal pour donner vie à ses fantasmes dans le respect et l’absence de jugement. Des femmes et des hommes sans tabous. Des couples prêts à s’ouvrir. Tout cela dans une ambiance des plus saines car dénuée de honte et de préjugés. Pierre était fin connaisseur, habitué des clubs de Paris et d’ailleurs, profitant des nombreux déplacements que nécessitait son métier pour se tracer une carte de la France libertine, et cette adresse figurait dans son top 10.

Marc respira profondément, détacha sa ceinture et ouvrit la portière. Ses mains tremblaient un peu. Il sentit un creux dans son estomac et une sensation de faiblesse dans tout son corps. Il s’extirpa du véhicule, déplaçant avec un peu de peine ses longues jambes puis dressa son corps grand et mince au milieu de la place déserte.

Il avait choisi parmi les vêtements emportés ceux qui lui paraissaient les moins inadaptés au contexte, car n’osant pas, jusqu’au dernier moment, clairement envisager sa présence en ces lieux, il n’avait pas pris la peine d’en sélectionner spécialement pour cela. Il avait donc opté parmi sa garde-robe de voyage pour la chemise et le pantalon qui faisaient le plus « décontracté », tout en restant d’un style « habillé », puisque des récits de Pierre il avait compris que l’élégance était de mise, et cela même si des vêtements le but était certainement d’être tôt ou tard débarrassé.

Sa chemise crème bien repassée, rentrée dans un pantalon noir strict, sous une veste de costume aux manches légèrement trop courtes mais légèrement trop grande aux épaules, malgré l’absence de cravate, ne lui donnait pas l’air détendu qu’il eût souhaité arborer. Il faut dire que le faciès dont l’avait doté la nature n’aidait pas en ce sens car il y avait, dans son regard fuyant derrière les lunettes et l’expression de son visage encadré de cheveux et de poils déjà grisonnants, un quelque chose qui ne respirait ni l’assurance, ni la tranquillité. Un menton qui fuyait également au bas d’un visage tout en longueur et un nez encombrant, long et fin, complétaient la physionomie de Marc. Il regarda ses pieds : les chaussures en pointe les faisaient paraître immenses.

Malgré la peur qui s’emparait de lui peu à peu et le flot de son imagination lui représentant maintenant une foultitude de scènes des plus inconvenantes, qu’à peine formées dans son esprit il s’ingéniait à chasser, Marc, qui commençait à prendre froid, se dirigea vers l’entrée. Il se dit qu’il était encore temps de faire demi-tour, reprendre la voiture et rentrer sagement à l’hôtel. Mais aussitôt il pensa qu’il était trop tard, car s’il se dégonflait, s’il n’osait affronter ses peurs, toujours le tarauderaient les regrets et la honte d’avoir faibli. Et puis, il fallait satisfaire la curiosité qui le dévorait maintenant.

A trente-cinq ans, Marc n’avait pas une expérience très poussée des femmes, et des hommes encore moins. Un premier amour déçu au lycée lui avait brisé le cœur. Elle s’appelait Olga et après l’avoir dépucelé, elle l’avait jeté comme un malpropre. N’étant déjà pas d’un naturel très sociable, il se renferma encore et mit toute son énergie dans les études. Quelques années plus tard il osa aborder une fille qui suivait le même DUT information-communication option publicité car elle semblait timide envers les hommes autant que lui devenait farouche devant la gent féminine. Son cœur battait la chamade lorsqu’il lui adressa la parole et les heures qui suivirent cet exploit il se sentit léger léger comme une feuille d’arbre ballotée par le vent. Il l’invita au restaurant puis à dîner chez lui et, de fil en aiguille, ils se fréquentèrent et cela dura quelques mois, pendant lesquels il atteint un certain sentiment de sérénité mais au terme desquels Sabine, car elle s’appelait Sabine, lui dit qu’il était trop « plan-plan » pour elle et qu’elle ne trouvait pas avec lui l’épanouissement sexuel qu’elle recherchait. Marc souffrit en silence jusqu’à la fin de leurs études communes et encore une année après elles, après quoi, à force de ne plus la voir il parvint à l’oublier. S’ensuivirent de longues années d’abstinence et de solitude. L’année de ses trente ans il entendit parler de Meetic et, pour trouver l’âme sœur, il décida de s’inscrire sur un certain nombre de sites parmi lesquels lebeguin.com, superencontre.com ou encore moipourtoi.com. Car le temps passait, les années s’accumulaient au compteur et Marc nourrissait des rêves humbles et simples : il souhaitait fonder une famille. C’est ainsi qu’il connut Angèle, avec qui il partageait la passion des chats et des bandes dessinées et dont il rencontra les parents. Malheureusement Angèle révéla à la longue divers troubles nerveux et comportementaux que ne mentionnait pas sa fiche sur lebeguin.com et qui effarouchèrent Marc. Plutôt que de subir la jalousie maladive et particulièrement infondée d’Angèle (car en réalité Marc pensait assez peu aux autres femmes) il choisit la fuite. Cet échec le dégoûta durablement des sites de rencontre et il décida de ne plus chercher à forcer le destin, et laisser les hasards de la vie le mener peut-être un jour au grand amour. Pour satisfaire une libido peu développée mais tout de même existante, il se contenta d’expédients somme toute assez banals, à savoir des vidéos cochonnes et quelques téléphones roses. Sa vie de célibataire s’écoulait donc depuis cinq ans sans joies ni malheurs excessifs, et si le Bonheur lui semblait encore lointain, il se disait parfois qu’il fallait apprécier la simplicité et le caractère routinier de sa vie car, en même temps qu’ils le privaient des emballements de la passion, ils le protégeaient du stress qui accompagne souvent une existence plus riche d’imprévus et de prises de risques en tous genres. Il vivait par ailleurs avec ses deux chattes qui lui apportaient beaucoup de réconfort. Toutefois, il lui arrivait quelquefois de repenser avec un peu de nostalgie à la tarte Tatin de la mère d’Angèle, les dimanches après-midi au coin du feu.

Marc jeta un coup d’œil sur sa droite et un coup d’œil sur sa gauche comme pour vérifier qu’il ne serait pas pris en faute. Ce qui était parfaitement ridicule puisqu’il ne connaissait personne dans cet endroit paumé, toujours désert au demeurant. Puis il se dirigea vers l’entrée. Les sentiments les plus contradictoires se bousculèrent en lui tout au long de ce court trajet, l’angoisse et le désir, le dégoût et l’attrait s’augmentant réciproquement et laissant place par moments à une irrépressible envie de rire devant l’aspect de cet établissement et l’absurdité de la situation (alors il réprimait de petits gloussements qui lui semblèrent tout à fait déplacés) tant et si bien qu’il eut le temps de changer d’avis à peu près quarante fois, mais pourtant ses jambes continuaient d’avancer régulièrement et le menèrent tout naturellement devant la porte.

« Sonnez avant d’entrer. » Ces mots étaient inscrits sur une plaque au-dessous de la sonnette et Marc obéit à cette injonction en appuyant sur le bouton. Bientôt un bruit retentit, qui l’avertit que la porte était ouverte. D’ici, on ne pouvait rien voir de l’intérieur et en ouvrant cette porte, Marc eut le sentiment de pénétrer dans un monde à part et mystérieux. Il se retrouva dans une sorte de sas, et toute envie de ricaner aussitôt disparût. A sa droite, une sorte de guichet derrière lequel un homme bedonnant et joufflu apparût, la soixantaine bien tassée, protégé par une vitre. L’homme lança à Marc un regard en biais avant d’annoncer le tarif pour hommes seuls : quatre-vingt euros. La physionomie peu avenante et peu propice à émoustiller de cet homme refroidirent Marc en même temps qu’il fût soulagé d’avoir passé le cap du sas, et d’être admis en ce lieu moyennant quatre-vingt euros. De ses mains légèrement tremblantes il saisit son portefeuille dans sa poche et compta huit billets de dix euros qu’il tendit à l’homme avec une pointe de regret, espérant qu’il en aurait pour son argent, sans savoir exactement ce qu’il attendait.

Un bruit d’ouverture se fit entendre à nouveau et au moment de pousser la seconde porte, Marc se sentit faiblir. Il ne pouvait plus maintenant reculer. Un nœud dans l’estomac et les jambes flageolantes, il franchit bravement cet entre-deux pour pénétrer enfin à l’intérieur du club proprement dit.

D’abord il fut ébloui par les lumières. Une piste de danse occupait la plus grande partie de l’espace. Une musique entraînante résonnait, dont le clignotement des spots marquait visuellement le rythme, mais la piste était vide. Il fut tout de suite envoûté par cette richesse visuelle et cette amplitude sonore. Tout autour de la piste de danse, l’agencement de tables et de fauteuils qui semblaient moelleux – il eut envie aussitôt de s’y enfoncer – créait une atmosphère cosy. A gauche était le bar.

Passé ce premier moment d’émerveillement, Marc se rendit compte qu’il n’était pas seul. Derrière le comptoir se tenait une femme aux formes généreuses, valorisées par une tenue fort légère et, de l’autre côté, assis sur un haut tabouret, un homme seul, torse nu, le bas du corps recouvert seulement d’une serviette blanche, et l’épaule droite de quelques chiffres tatoués, formant probablement la date de naissance d’une personne chère. Il surprit le coup d’œil de cet homme à l’âge indéterminé (il semblait approcher la quarantaine, mais ce pouvait être aussi un homme plus jeune, marqué déjà par la vie et son travail quotidien) qui le jaugeait, mais quand leurs regards se croisèrent, celui-ci détourna les yeux qu’il fixa sur son verre de bière. Le gérant qui avait fait entrer Marc alla se placer derrière le comptoir aux côtés de la femme. Il n’y avait personne d’autre.

Marc avança vers la taulière. De près, il réalisa qu’elle approchait aussi la soixantaine. Elle était fort ridée. Elle s’adressa à lui d’une voix rauque en lui adressant un sourire racoleur.

— Vous venez pour la première fois ?

— Oui, bredouilla Marc.

Il eut peur de rougir en sentant le regard de l’autre client se poser à nouveau sur lui. Par ailleurs il n’aimait pas les manières ni le ton de cette femme qu’il trouvait vulgaires, et pour tout dire, dignes d’une maquerelle.

« Suivez moi que je vous fasse visiter », fit-elle sans se départir de son sourire commerçant.

Il obéit.

D’abord elle le fit entrer dans les vestiaires qui se trouvaient à droite du bar et lui attribua une serviette. Il serait libre d’évoluer en habits à l’étage, cependant s’il voulait accéder à la partie sauna, il devrait retirer ses vêtements et porter, ou non, une serviette. Marc s’imagina déambuler dans le club une serviette autour des hanches ou, pis encore, les attributs à l’air. Cette perspective lui semblait pour le moment cocasse.

Il suivit la femme dans les escaliers qui menaient à l’étage. A droite, un long couloir présentait une enfilade de chambres. Marc fut encore une fois ébahi par l’atmosphère chaleureuse du lieu. Un tapis rouge et soyeux étouffait le bruit des pas tandis que sur les murs diverses peintures représentaient les joyeux ébats de corps à demi nus. Des abats-jour au plafond tamisaient la lumière des ampoules et la réchauffaient. Marc se sentit comme dans un rêve. Il écoutait religieusement les explications de la femme qui lui paraissait maintenant moins vulgaire.

Les chambres étaient de trois types, selon leur porte. Certaines comportaient un verrou, d’autres un entrebâilleur, d’autres encore ne présentaient pas de porte du tout. Ainsi tous les degrés d’intimité ou d’exhibitionnisme pouvaient-ils être satisfaits. Marc trouva cette configuration ingénieuse, bien que tout cela resta pour lui encore très abstrait. La femme lui indiqua d’un geste la dernière chambre qui, lui dit-elle, possédait un écran de télévision, mais ils n’y entrèrent pas.

Ils remontèrent le couloir et tournèrent cette fois à gauche. Une porte s’ouvrit et on entendit des gémissements féminins de type pornographique, de plus en plus forts. Marc eut envie de se boucher les oreilles, s’apercevant que le son et qui plus est le son seul, le mettait plus mal à l’aise que l’image. Il regrettait à cet instant d’être là, trouvant soudain fort désagréable autant qu’inconvenant d’être le témoin auditif des ébats de parfaits inconnus. Mais bientôt la femme ouvrit une autre porte et alors il se trouva devant un écran gigantesque et l’image d’un sexe d’homme dressé et actif, rendu plus énorme encore par l’usage du gros plan, s’imposa à son regard. Au même moment le volume sonore augmenta et il se sentit agressé de toutes parts. Bien que la provenance filmique de ces bruyantes manifestations de plaisir le rassura, leur ampleur inhabituelle et la présence d’un tiers les rendaient plus obscènes. Par chance, la femme ne s’était pas arrêtée là, et il s’empressa de la suivre pour atteindre une autre porte au fond.

La salle SM.

Il lui sauta aux yeux aussitôt : l’imposant pilori en bois. Un large trou pour la tête, et, de chaque côté, deux petits trous pour les poignets. Dans un coin au fond, devant un rideau rose, une sorte de hamac en cuir noir suspendu au plafond par des chaînes, et muni de poignées. Marc reçut cette vision dans un mélange de fascination et d’effroi. Il se sentit mal et pourtant ses yeux revenaient se fixer malgré lui sur ces étranges instruments de torture.

Au fond de la pièce il y avait encore une porte.

« Et là-bas, c’est le fumoir… » lui dit la femme en la désignant d’un geste vague avant de rebrousser chemin.

Un peu plus tôt, tandis que Marc conduisait en direction du club, Mélanie se préparait. C’est une très jeune femme de dix-neuf ans. Elle fréquente depuis trois ans un garçon plus âgé et plus expérimenté, David. Ils sont en week-end près d’Angers. David lui a proposé de l’emmener en club, ça n’était pas prévu et il a fallu se rendre en ville pour acheter des vêtements. Mélanie a aidé son ami à choisir un pantalon et une chemise. Elle le trouve très classe. Pour elle-même elle a choisi une robe moulante et elle se contemple dans le miroir de l’hôtel, la robe est courte et elle admire ses jambes recouvertes d’un collant noir assez transparent. A travers le miroir elle croise le regard de David, allongé nonchalamment sur le lit, les bras croisés sous sa tête. Il attend qu’elle ait fini de se préparer. Il trouve cette situation très excitante, ce que Mélanie ne manque pas de remarquer. Elle va chercher sa trousse à maquillage et pendant une quinzaine de minutes elle peint ses yeux et sa bouche, s’y reprenant à plusieurs fois pour appliquer l’eye-liner, frottant ses lèvres lascivement pour y étaler le rouge sombre, vérifiant régulièrement l’attention de David et faisant différents essais jusqu’au moment où elle est vraiment satisfaite et alors elle se tourne vers lui avec un sourire plein d’assurance.

« On y va ? »

En sortant de l’hôtel, Mélanie a l’impression d’être déguisée, de jouer un rôle qui l’amuse beaucoup. Mais dans la voiture, alors que David lui décrit les clubs où il est allé, une sorte de dégoût affleure.

— Tu vas voir ! L’ambiance de ces lieux… Regarder son partenaire en pleine action avec d’autres… C’est incroyable ce que ça peut décupler la libido !

— Oui, enfin moi, tu sais, je suis difficile. Ça m’étonnerait bien que je trouve quelqu’un qui me convienne.

David a perçu une pointe de mauvaise humeur dans le ton. Il tourne la tête et reconnaît l’expression renfrognée de son amie, lèvres pincées et regard noir.

« Enfin, de toute façon, un dimanche soir dans un bled paumé à côté d’Angers, y aura sûrement que des vieux dégueulasses… »

Lorsque David et Mélanie pénétrèrent dans le club, l’homme tatoué était toujours le seul client accoudé au bar. Mélanie lui jeta un rapide coup d’œil et fut surprise de trouver là un homme encore jeune. Elle le jugea « pas mal » et pensa que c’était plutôt bon signe.

Quand ils entrèrent dans le vestiaire, Marc qui venait tout juste d’enrouler une serviette autour de ses hanches manqua de la laisser tomber, la remonta de justesse en rougissant légèrement, et sans accorder un regard aux nouveaux arrivants, s’empressa de quitter le vestiaire, sa besace à la main.

Il se dirigea vers le bar pour se commander une bière. L’autre client venait d’entamer une nouvelle pinte. Involontairement le regard de Marc tomba sur un petit écran situé entre eux deux et posé sur le comptoir – il ne l’avait pas encore remarqué. Des images muettes défilaient en continu. « Ah, le ton est donné ! » se dit Marc avec un petit gloussement intérieur. Il détourna le regard mais il commençait à se sentir plus à l’aise. La nonchalance de l’homme, qui ne devait pas en être à sa première visite, et le naturel avec lequel les tauliers vaquaient à leurs affaires achevaient de dédramatiser la situation. Marc en conçut un sentiment de satisfaction.

Tout à coup, il vit l’homme se tourner vers le vestiaire et ses yeux, braqués dans cette direction, se mettre à briller.

Mélanie suivait David. La serviette qui l’entourait cachait sa poitrine, laissant les jambes visibles jusqu’à mi-cuisses. Elle était grande, élancée, altière. Ses longs cheveux châtains tombaient sur ses épaules nues. La façon un peu gauche qu’elle avait de maintenir la serviette qui menaçait de tomber, en la retenant sous l’aisselle, était charmante.

Mélanie sentit immédiatement le regard de l’homme. Elle sentit que ce regard la suivait tandis qu’elle traversait la pièce derrière David et se dirigeait vers le sauna. Au lieu de la gêne qu’elle avait craint de ressentir à s’exhiber devant des inconnus, elle se prit à imaginer sur quelles parties de son corps les yeux de l’homme s’attardaient, et un frisson de plaisir les parcourut une à une. Elle les sentait dans son dos, sur ses fesses, sur ses cuisses, elle se sentit en pleine possession de ses pouvoirs de séduction. Elle eut envie que David le remarque, mais il marchait droit devant lui.

L’homme attendit quelques secondes, avala le reste de sa bière d’un trait puis se dirigea à son tour vers le sauna.

Marc se retrouva seul au bar. Il avait peur de paraître collant en imitant l’autre client, et se demandait comment il est d’usage d’aborder les gens en ces lieux, s’il fallait leur parler, faire des présentations, demander la permission de se joindre à eux verbalement ou simplement par des regards, des gestes, tâter le terrain… Il redoutait sa maladresse et se promit de ne rien entreprendre avant d’avoir bien observé les us et coutumes de ce club. Aussi prit-il son verre et alla t-il s’installer dans l’un des confortables fauteuils qui entouraient la piste de danse. Il s’avachit quelque peu et laissa son dos s’enfoncer dans la mousse moelleuse, croisant les jambes. Il cherchait à paraître détendu, mais il sentit que son attitude était trop relâchée, si bien qu’il décroisa les jambes et se redressa. L’impression familière de ne pas être à sa place, de se sentir irrémédiablement décalé l’envahit. Sa présence ici lui sembla tout à coup absurde. Il n’était simplement pas fait pour cela. Pas fait pour s’amuser. Pas fait pour se laisser aller. Toujours la même barrière mentale le maintenait à distance des événements. Il lui faudrait beaucoup de bières pour s’en défaire. Et même ivre, il n’était pas sûr de pouvoir se fondre naturellement dans le décor. Effectuer naturellement les bons gestes. Prononcer naturellement les bons mots. Il songeait sérieusement à fuir, mais la première bière commençait à faire effet et, bientôt, une douce torpeur paralysa ses membres. Son regard qu’il laissait errer autour de lui découvrit un petit écran, suspendu au-dessus du comptoir. Une caméra filmait l’entrée du club. « Tiens, je vais guetter l’arrivée des clients », se dit-il. Il était vingt-trois heures trente.

L’homme aux chiffres tatoués ouvrit la porte du sauna. C’était une pièce étroite, et la sensation d’exiguïté rendait plus suffocante encore la chaleur sèche qui se dégageait du poêle et s’abattit sur lui. David et Mélanie étaient assis, seuls, sur l’une des deux banquettes en bois. A peine cinq ou six personnes auraient pu tenir dans la pièce. Ils avaient ouvert leur serviette, Mélanie reposait la tête contre le mur, la poitrine soulevée légèrement en avant. Instinctivement, elle ramena les bras autour de sa taille. On eût dit qu’elle voulait cacher sa poitrine, mais son geste provoqua l’effet l’inverse : le regard de l’homme s’attarda un court instant sur les seins ronds.

Il alla s’asseoir sur l’autre banquette. Mélanie lui jeta un regard en coin. Il était assez petit, assez costaud, les cheveux coupés en brosse. L’homme s’installa confortablement, écarta un peu les jambes, mais garda la serviette fermée autour de sa taille.

Après quelques secondes d’un silence entrecoupé seulement des soupirs que leur arrachaient par moment la température montante, l’homme parla.

— Ça fait plaisir de croiser des jeunes !

David lui adressa un sourire retenu. Mélanie ne tourna pas le visage mais ses yeux rapidement l’effleurèrent. Elle sentait des gouttes de sueur dégouliner sur son ventre.

L’homme avait un parler franc et direct, avec un accent caractéristique. Mélanie pensa qu’il devait être un travailleur manuel.

— Moi c’est Cédric.

Mélanie et David se présentèrent laconiquement. Mélanie évitait de le regarder trop, mais sans même s’en rendre compte, elle lui jetait des coups d’œil réguliers qui trahissaient un intérêt grandissant.

— C’est la première fois que vous venez ?

— Oui, répondit David.

— Ah, vous allez voir, c’est pas mal. Vous allez voir le jacuzzi ! Moi c’est la quatrième fois que je viens.

Mélanie aimait le ton un peu rude, le côté baraqué, à l’opposé du corps et des manières de David. Elle entrevit une suite possible.

— Vous faites quoi dans la vie ?

David hésita avant de répondre.

— Je suis enseignant-chercheur. En biologie.

— Enseignant-chercheur ! s’exclama Cédric. Ah ouais ! Eh ben ! Moi je travaille dans le bâtiment.

David se leva, il versa de l’eau sur le poêle et une nouvelle vague de vapeur sèche envahit la pièce.

Mélanie baissa les yeux et regarda son propre corps. Elle s’était déjà habituée à sa nudité. Elle sentit une chape de chaleur autour de son corps qui l’enveloppa agréablement, la fatigua agréablement, elle eut envie de caresser sa peau pour en faire tomber le liquide.

David se leva de nouveau, il dit : « Je reviens » et quitta la pièce.

Mélanie jeta un regard vers Cédric. Il ne la regardait pas. Elle se demanda si elle lui plaisait. Puis il s’adressa à elle sans la regarder.

— Et sinon, vous venez ici dans quel but ?

Mélanie ne s’y attendait pas.

— Euh… c’est David qui m’a proposé. Il m’a parlé du sauna et du hammam…

— Oui, moi aussi j’adore ça le sauna.

David rouvrit la porte, laissant entrer dans la pièce un peu d’air frais, et retourna s’asseoir à côté de Mélanie.

La température remonta rapidement. Bientôt le corps entier de Mélanie dégoulina, son rythme cardiaque s’accéléra et une vague de chaleur plus précise se fit sentir entre ses cuisses.

Cédric se tourna vers David.

— Je peux vous offrir un verre ?

Sur l’écran de surveillance, Marc vit entrer un homme seul d’une cinquantaine d’années. Puis, un peu plus tard, un autre homme un peu plus jeune. Puis un autre d’une trentaine d’années. Puis un couple arriva, d’une soixantaine d’années. « Rien de bien folichon » pensa Marc. Il les suivit d’un œil distrait lorsque l’homme et la femme, qui portait un manteau de fourrure (et il ne put s’empêcher de penser par-devers lui : « pute à fourrure ! »), passèrent devant lui pour entrer dans le vestiaire. Les hommes s’étaient dispersés dans d’autres pièces. Il était à nouveau seul dans le bar. La taulière lança un disque, un tube jazzy et dansant retentit, rendant par contraste l’image de la piste de danse vide plus triste encore. Tout cela commençait à lui filer le bourdon. Il but une gorgée du mojito qu’il venait de commander. Puis la femme sortit du vestiaire. Elle avait revêtu un bustier rouge et noir et une jupette assortie. La jupe était suffisamment courte pour révéler le string au-dessous lorsqu’elle passa devant lui. Marc releva les yeux aussitôt. Un serre-tête complétait la panoplie. La femme suivit l’homme qui l’accompagnait et s’assit au bar d’une façon provocante et parfaitement assumée. Elle jeta autour d’elle un regard offensif qui s’arrêta évidemment sur Marc, puisqu’il n’y avait personne d’autre. Celui-ci s’empressa de baisser les yeux en faisant mine de consulter son téléphone, redoutant un fâcheux malentendu. Il respira mieux lorsqu’il vit du coin de l’œil la femme se détourner. C’est à ce moment là que Mélanie, David et Cédric réapparurent et se dirigèrent vers le bar. Le regard de Marc se figea sur le visage de la jeune fille. Elle avait un air discret et grave qui semblait la préserver de la vulgarité ambiante. Elle ne lança pas un regard autour d’elle. Il dut se faire violence pour empêcher ses yeux de demeurer fixés sur elle tandis qu’ils commandaient à boire. Elle ne prenait pas part à la conversation des deux hommes. Elle regardait ses compagnons mais elle semblait surtout plongée en elle-même. Il y avait une expression très adulte dans son visage encore juvénile. Il se demanda vaguement s’il était mal de se laisser émouvoir par une fille aussi jeune. Puis il se dit qu’elle avait l’air bien plus dégourdie que lui.

Cédric paya les bières et proposa au couple de s’installer dans les fauteuils. C’était la première fois qu’il parvenait à établir un contact réel en club. Cependant il n’arrivait pas à envisager précisément l’issue de cette rencontre car, depuis quinze ans qu’il vivait avec sa femme, il ne l’avait encore jamais trompée. Une pointe de remords le piqua à la pensée de sa fille aînée atteinte d’une rhino-pharyngite carabinée, et de sa femme qu’il avait laissée s’en occuper seule, prétextant une soirée chez un collègue. En même temps que le taraudaient ces pensées, il tentait de faire plus ample connaissance.

— Vous avez pas d’enfants ? demanda t-il au couple, en ne regardant que David.

— Nan.

— Moi non plus. J’ai trente ans et je suis célibataire. Oh bah c’est pas pressé…

Bientôt il fut à court d’idées et il profita d’un moment de silence pour s’excuser et se rendre au vestiaire. Il voulait vérifier que sa femme ne l’avait pas appelé. Par acquit de conscience, il rédigea un texto : « Tout se passe bien ? Soirée pépère. Rentre dans 1 ou 2 heures max ». Il vérifia que le message était bien envoyé et alors seulement il put concentrer ses pensées sur Mélanie.

Marc continuait d’observer Mélanie qui était assise face à lui, à quelques mètres. Le couple n’avait pas échangé un mot depuis que Cédric s’était levé. Une fois seulement Mélanie avait souri à David, mais il ne pouvait pas savoir si David lui avait rendu son sourire. En tout cas, elle ne l’avait plus regardé. Marc se prit à imaginer leur vie. Il se demanda s’ils se connaissaient depuis longtemps et s’ils vivaient ensemble, s’ils s’aimaient… Vu l’écart d’âge, il pensa qu’ils devaient se connaitre depuis peu. Elle n’était probablement qu’une de ses nombreuses conquêtes. Il profitait certainement de leur jeunesse et de leur candeur pour les mener dans ces lieux de débauche. Sale tombeur pervers, pensa t-il offusqué.

A ce moment-là Cédric sortit du vestiaire et retourna auprès du couple. Marc l’envia. Il se sentait plus seul ici que chez lui. Il regrettait son ordinateur, ses deux chattes et son vieux canapé-lit qui grinçait. Il les vit se lever et se diriger vers l’escalier qui menait à l’étage. Alors il repensa aux chambres d’en haut, à la volupté et à la sensualité qui s’en dégageaient et qui l’avaient tout à l’heure envoûté. Mais il n’osât pas les suivre. Ces pensées lui avaient redonné de l’ardeur, cependant la présence et le regard de Mélanie le troublaient et il décida de pénétrer plutôt dans l’autre partie du club. D’abord, il alla déposer sa besace au vestiaire.

Mélanie, David et Cédric étaient entrés dans le fumoir. Un homme et une femme se trouvaient là, qui les saluèrent cordialement. Ils étaient nus et fumaient. L’homme, qui se présenta sous le nom de Farid, pouvait avoir trente-cinq ans, la femme quelques années de plus. Elle était mince, pâle, et ses joues étaient creuses.

Mélanie et ses compagnons s’assirent, David au milieu. Cédric sortit une cigarette de son paquet et l’alluma. Il tendit le paquet à David qui déclina l’offre. Mélanie avait gardé sa serviette autour d’elle, cachant sa poitrine. Cédric et David conservaient la leur autour de la taille.

Farid les aborda. Il était plein d’assurance.

— C’est la première fois que vous venez ?

— Nan, moi je viens ici de temps en temps. C’est sympa ici, répondit Cédric.

Farid regarda les deux autres.

— Et vous ?

— Moi c’est la première fois, répondit Mélanie.

David hésita.

— Moi je suis déjà allé en club, mais pas ici.

— Ah ouais, où ça ? demanda l’homme, beaucoup plus volubile.

— A Paris.

— Ah ouais, à Paris ! J’y suis allé moi aussi ! Le Château des Lys, tu connais ? Là-bas, je peux te dire, ça rigole pas. Comment c’est grand… Y a trop de monde ! L’hallu ! Ici y a pas grand monde en semaine. Même le week-end des fois y a pas grand monde.

— Nous on a pas grand chose… enchaîne Cédric en lançant un regard à David. C’est un peu la misère ici. Vous à Paris vous devez avoir trop de choix.

— Bah sur Angers, t’as que ça, reprend l’autre. Sinon t’as l’autre club, là, mais c’est un truc de pédés…

— Ah ouais nan ça y a pas moyen.

— C’est clair ! Ha ha.

— T’imagines pas, toi ! Tu te fais draguer par des tarlouzes.

— C’est clair… C’est pas ouvert qu’aux pédés, mais obligé tu te fais guedra par des keums.

— Rien que d’y penser ça me dégoûte…

— Tu m’étonnes…

Un silence s’installe. David et Mélanie gardent les yeux baissés. Farid regarde Mélanie.

— Par contre, deux filles… c’est mignon.

A l’entrée du jacuzzi, Marc s’immobilisa un instant. La lumière tamisée, bleuâtre, les effluves de vapeur, le son régulier et soporifique des bulles l’enchantaient. Les murs étaient enduits de chaux et des motifs colorés décoraient les bords du bassin. La pénombre adoucissait les contours des corps nus. On se serait cru dans quelque conte oriental.

Marc entra dans l’eau chaude et une sensation de bien-être se répandit aussitôt dans tout son corps. Il alla s’adosser à l’un des rebords. Il ferma les yeux et sentit l’eau bouillonner contre sa peau. Quand il les rouvrit il remarqua le couple enlacé contre le bord opposé et, à leur droite, un homme seul. Du côté de Marc se trouvaient deux autres hommes et un autre couple : une femme très grosse, et un monsieur grand et maigre. L’homme en face de lui jetait des regards en biais en direction du couple enlacé. Le couple s’étreignait de plus en plus fougueusement et Marc remarqua le manège de l’homme qui imperceptiblement se rapprochait, les fixant maintenant d’un regard trouble et qui semblait plein d’attente. Par moments la femme jetait un bref coup d’œil dans sa direction et alors un vague sourire se dessinait sur les lèvres du voyeur et ses yeux brillaient un peu plus. De l’autre côté du bassin, le même manège s’opérait. Marc observait les deux couples et ces trois hommes qui se ressemblaient. Ils avaient le même regard avide. Leurs mouvements avaient la même lenteur. Le même désir et la même inquiétude de déplaire se lisaient sur leurs traits. L’homme en face de lui était maintenant tout près du couple. Les légers remous de l’eau laissaient deviner le mouvement de sa main sous la surface, sa bouche s’entrouvrit davantage, et à mesure qu’il se rapprochait, son regard se fit presque implorant. Lorsqu’il fut tellement près qu’il eut pu les toucher, la femme se détacha de l’homme, et tournant le dos au voyeur, elle saisit la main de son amant et l’entraîna hors du jacuzzi.

Dans le fumoir, Cédric et son acolyte angevin venaient d’entamer leur deuxième cigarette. L’amie de Farid avait disparu. Celui-ci adressa un sourire complice à Mélanie et lui dit :

— Tu sais, ma copine m’a dit qu’elle te trouvait très jolie.

Mélanie lui répondit d’un regard peu avenant.

— Ah…

— Si jamais tu aimes les filles…

Il y eut un blanc, durant lequel on n’entendit plus que l’expiration des fumeurs et les reniflements de Cédric. Puis le silence fut rompu par le retour de la copine en question, qui retourna s’asseoir à côté de Farid. Celui-ci se tourna vers les trois autres, comme saisi d’une idée géniale.

— Hé ! Si on jouait à Action ou vérité ?

Cédric rit.

David tourna la tête, évitant le regard de Farid.

— Je reviens, dit David à Mélanie, et il quitta la pièce.

— Vas-y ! dit Cédric à Farid. Pourquoi pas !

Farid se tourna vers son amie.

— Action ou vérité ?

— Euh… Action.

Il fit mine de réfléchir quelques secondes.

— Les deux filles, vous vous embrassez !

Mélanie jeta un coup d’œil à Cédric. Il suivait la scène avec intérêt. Alors elle se leva lentement et vint s’asseoir à côté de la femme. Farid se leva et s’installa sur le banc en face. Mélanie ferma les yeux et elle sentit la langue de la femme tourner mécaniquement autour de la sienne. Les regards des deux hommes pesaient sur elle. Elle posa une main sur le sein de la femme. Lorsqu’elles eurent fini elle se leva aussitôt et retourna s’asseoir à côté de Cédric, plus près de lui cette fois.

Farid était en train de s’exclamer :

— Ah, c’était beau ! C’était très beau les filles !

Marc continuait de se relaxer dans le jacuzzi, à défaut de se laisser émoustiller par le spectacle du couple qu’il restait, et des deux hommes qui s’en rapprochaient dangereusement. Il avait fermé les paupières et, la tête reposant en arrière sur le rebord du bassin, tentait de faire le vide en lui. Il aspirait à une forme d’oubli. Dans son esprit pourtant l’image de la jeune fille se dessinait sporadiquement, inaccessible et douloureuse, mais précise. Il tenta de se concentrer sur les sensations de son corps, réelles et immédiates. Mais loin de chasser l’image de la jeune fille, elles la rappelaient sans cesse, car il en faisait maintenant l’incarnation de la douceur, de la délicatesse et de la volupté. Sans aucun doute, l’éclat de ses yeux clairs ne pouvait qu’être le signe d’une grande sensibilité. Son corps gracile, celui d’un grand raffinement. Il était persuadé qu’elle pouvait le comprendre. Il ne pouvait rien concevoir de mauvais, de bas et de médiocre émanant d’elle. Si seulement il osait l’approcher… Puis il se rappela qu’elle était trop belle pour lui. Alors il pensa à son rendez-vous de lundi, avec son boss. Il serait content de lui. C’était une maigre consolation.

Alors qu’il parvenait presque à ne plus penser à rien, il perçut un grand mouvement et un bruit d’eau et ouvrit les yeux. La forte femme traversait le bassin, suivie de son gringalet d’homme. Arrivée à hauteur de Marc, elle se tourna vers lui, lui adressant un sourire conquérant et une œillade sans équivoque. A sa suite, l’homme lui lança un regard entendu et profondément bienveillant. Cependant, Marc, que l’on avait superbement ignoré jusqu’alors, se demanda s’il s’agissait bien d’une invitation. Invitation qu’il n’était de toute façon pas prêt à accepter car il avait été pris malgré lui d’un sentiment de panique devant cette grosse femme au regard vorace, et se représentait maintenant écrasé, étouffé sous ses énormes seins et le regard satisfait de son amant.

Un peu plus tard, Marc commençait à se refroidir et il décida de se rendre au sauna. En sortant du jacuzzi, il tomba nez à nez avec Mélanie, David et Cédric qui se dirigeaient vers le hammam, du côté opposé. Il n’osa pas la regarder et baissa la tête instinctivement, maudissant sa timidité. Il se promit néanmoins de se rendre dans le hammam, après un court passage dans le sauna.

Le hammam était vide. Cédric s’assit à côté de Mélanie, et David sur l’autre banc, en face d’eux. Pendant un certain temps, personne ne parla, personne ne fit le moindre geste. Puis Cédric leva doucement son bras droit et l’approcha de Mélanie et, la main suspendue en l’air l’espace de quelques secondes, demanda :

— Je peux ?

La jeune fille acquiesça silencieusement.

La chaleur du hammam était plus douce, moins éprouvante que celle du sauna. La vapeur nimbait et semblait séparer leurs corps d’un voile qui rendrait la scène à venir moins crue.

Il posa sa main sur la cuisse de la jeune fille qui entrouvrit lentement les jambes tandis qu’il laissait glisser sa main jusqu’à son sexe. Ils n’avaient pas échangé un regard et, hormis ce mouvement de la main et des jambes, ils n’avaient pas bougé. Mélanie restait immobile le dos collé au mur, les mains reposant sur le banc de chaque côté de son corps. Elle savait que David les observait attentivement, mais elle ne le regarda pas. Elle resta ainsi sans mouvement pendant que l’homme d’abord l’effleurait, puis, lorsqu’il accentua peu à peu la pression de son doigt, David vit sa poitrine se soulever davantage et plus longuement à chaque inspiration.

Il les contemplait, assis côte à côte, leurs yeux, fixés droit devant eux ou baissés, ne se croisant jamais, quelques centimètres de vide séparant les deux corps qui ne se rencontraient qu’en un point unique. A mesure que le désir montait en lui de la voir ainsi offerte à un autre, de la voir comme il ne la voyait jamais lorsqu’il était son amant, un sentiment de jalousie qu’il n’avait encore jamais ressenti le submergea progressivement, physiquement, le transperçant de ses pointes. Ce qu’il avait toujours su, qu’un autre, aussi bien que lui-même, pouvait lui donner du plaisir, qu’il n’était même pas besoin qu’elle l’aime pour cela, se concrétisait tout à coup dans cette image, devant ses yeux.

Cédric fit un mouvement et quitta le banc pour s’agenouiller devant Mélanie. Il enfonça son visage entre ses cuisses. Elle détourna le visage comme pour le soustraire au regard de David. Celui-ci alors se leva et s’approcha d’elle. Il posa une main sur ses seins, commença de les caresser. Mais sa présence la gênait, il lui semblait que son regard s’interposait entre son plaisir et elle, l’éloignant de l’homme. Un sentiment de culpabilité se mêlait à son désir. David prit la main de Mélanie et l’amena vers son sexe dressé. Elle referma sa main autour et le branla un instant, essayant d’y trouver du plaisir. Elle entendit la porte s’ouvrir et la retira brusquement. Cédric à son tour se détacha d’elle.

Marc referma la porte et s’assit dans un coin de la pièce, à distance respectueuse. Il avait entraperçu la scène, et se sentait un élément perturbateur, malvenu. Se faisant violence, il regarda Mélanie et grimaça un sourire, qu’elle ne remarqua pas ou fit semblant de ne pas remarquer.

David se sentit anéanti lorsque Mélanie, avant de se lever pour quitter la pièce, lui murmura à l’oreille :

— S’il te plait, j’aimerais être un peu seule avec lui…

Marc resta un moment dans le hammam, seul.

Puis il retourna au bar, décidé à boire un dernier verre avant de s’en retourner à l’hôtel.

Il était maintenant une heure du matin. Le club s’était rempli. Une dizaine de couples et d’hommes seuls occupaient les fauteuils disposés en cercle. Au centre, la piste de danse restait désespérément vide. Chaque table, avec les fauteuils qui l’accompagnaient, formaient à leur tour autant de petits cercles autour de la piste, isolant chaque couple des autres couples et des hommes seuls. Cette vision frappa Marc. Le silence qui régnait derrière la musique accentuait le sentiment de solitude. Il n’y avait pas de conversations en cours. Les gens simplement attendaient. Après qu’il eut commandé son verre, Marc choisit une table parmi celles encore inoccupées, rejoignant l’assemblée silencieuse et clairsemée.

David s’était éclipsé en sortant du hammam. Sans se tourner vers elle, Cédric proposa à Mélanie d’entrer dans le jacuzzi. Ils s’assirent côte à côte sur l’un des rebords, séparés toujours par un espace de même largeur. Trois ou quatre hommes se tenaient aux quatre coins du bassin. D’un œil discret, Mélanie guettait les réactions, les mouvements de Cédric. Il avait fermé les yeux et les traits tendus de son visage trahissaient une vie intérieure à laquelle elle n’avait pas accès. Ces paupières baissées et l’attitude entière de l’homme, rentré en lui-même, maintenant entre elle et lui cet espace, lui semblait figurer une distance infranchissable, que nul rapprochement physique ne pourrait annuler. Il lui sembla aussi que lui seul pouvait décider. Elle attendit. Elle le vit ouvrir les yeux. Il semblait se réveiller, redécouvrant l’espace autour de lui. Puis il sembla se rappeler sa présence et, sans pourtant que son regard s’attarde sur elle, il tendit un bras et l’amena à lui. Leurs visages n’avaient jamais été aussi proches mais déjà il avait refermé les yeux. Il l’attira contre son sexe dur. Sur ses traits dans la lumière vaporeuse elle lisait le désir. Parce qu’il avait les yeux fermés elle pouvait le regarder à loisir, car en même temps qu’il lui dérobait son regard, il livrait au sien les moindres mouvements de son visage. Il vint en elle très doucement. Ses mouvements s’accordaient à la sérénité du lieu, aux lumières ténues, au bruit de l’eau qui les berçait. Cela dura longtemps. Mélanie devinait la présence de plus en plus proche d’un homme qui les observait, mais alors que celle de David d’être familière était un obstacle, le regard de l’inconnu augmentait son désir. A travers lui elle se voyait. Et plus elle était à la fois hors d’elle-même, consciente du regard de l’autre, plus ses sensations se faisaient précises. La lenteur, la régularité des mouvements, aussi bien de l’homme qui venait en elle, que de celui qui approchait, en retardaient l’issue. Elle regardait Cédric, scrutant le nez droit, les lèvres épaisses, légèrement entrouvertes, les dents qu’elles laissaient entrevoir, le menton mal rasé. Il y avait de la sévérité et quelque chose de viril dans le bas du visage. Peu à peu elle reconnut en lui un autre homme. La ressemblance la frappait maintenant. Elle comprit confusément que ce n’était pas pour David qu’elle était venue ici, mais pour cet homme à qui elle le raconterait, et dont le souvenir recommençait à la hanter. Et alors qu’elle sentait son désir décupler jusqu’à devenir douloureux, il ouvrit les paupières et pour la première fois la regarda dans les yeux. Ses yeux troubles, d’un bleu tirant vers le gris, brillèrent étrangement et ses lèvres esquissèrent un sourire. Ils se regardaient maintenant. Mais ce n’était plus seulement lui qu’elle voyait. Et c’était un autre qu’à travers lui elle tentait vainement d’atteindre.

Marc les vit réapparaître et traverser la salle. Il constata l’absence de David. Il ne voulait rien imaginer. Pourtant il ne put s’empêcher de se retourner à demi et de la suivre des yeux lorsqu’ils passèrent devant lui et montèrent l’escalier.

Quand il s’en détourna, ils étaient là, assis devant lui : la grosse femme blonde qui paraissait maintenant obèse et l’homme fluet. Ils ne portaient que leur serviette, mais la femme tenait son sac à main sur ses genoux. Ils souriaient. Dans la lumière plus vive du bar il pouvait mieux les observer. La femme devait avoir quarante ans, mais l’obésité lissait ses traits. L’homme était beaucoup plus vieux. Il avait un visage émacié criblé de rides. Marc pensa qu’il pouvait bien avoir soixante-dix ans.

C’est elle qui parla la première.

— Vous êtes d’Angers ?

Le ton était d’une amabilité extrême.

— Oh non, je suis seulement de passage. Je repars demain. Demain soir.

— Venez chez moi demain midi ! Je fête l’anniversaire de mon fils. Vous êtes le bienvenu.

Son sourire semblait figé sur ses lèvres.

L’homme approuva.

— Oui, venez !

Décontenancé, Marc bredouilla un début de réponse.

La femme l’interrompit.

— Nous voudrions vous proposer d’échanger avec nous. Si vous n’avez pas d’amie, ça n’est pas grave.

— Oui, ajouta l’homme. Nous n’avons aucun tabou.

L’homme avait prononcé cette phrase en détachant bien les syllabes, avec une insistance presque inquiétante. Ils continuaient de le fixer en souriant, attendant sa réponse.

D’un geste gauche et saccadé, Marc ouvrit sa besace et jeta un coup d’œil à l’intérieur. Son téléphone indiquait deux heures.

— Il est tard. Je dois rentrer.

— Oh, quel dommage, soupira la femme.

Elle échangea un regard avec son ami.

— Vous passerez demain, n’est-ce pas ? Je vous laisse mon numéro.

Elle sortit de son sac un portefeuille et de son portefeuille une carte de visite sur laquelle elle griffonna un numéro puis qu’elle lui tendit.

— A demain alors ?

— Euh… oui… peut-être, balbutia Marc en se levant.

Mélanie montait l’escalier derrière lui. Ils n’avaient pas échangé plus de quelques mots mais, sans raison apparente, elle le trouvait profondément sympathique. Sa pudeur, sa discrétion la touchaient. Elle lui était reconnaissante de lui épargner des paroles superflues.

Ils marchaient dans le couloir qui donnait sur les chambres. Il s’arrêta devant l’une d’entre elles, qui fermait à clef.

— Celle-là ? demanda t-il.

— Oui, répondit-elle doucement.

Le cœur de Mélanie s’emballait, elle sentait ses battements précipités et une timidité grandissante mêlée d’audace. Elle entra dans la chambre à sa suite. Il referma la porte et poussa le verrou. La pièce était étroite, carrée. Elle ne contenait qu’un grand matelas, très épais, qui occupait presque tout l’espace et qui était recouvert d’un tissu sombre et soyeux. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il posa la main sur elle et elle se laissa tomber à quatre pattes sur le lit. Il entra en elle violemment, donnant libre cours à son désir jusqu’alors contenu. Elle se tourna pour le regarder. Elle entrevit encore le visage de l’autre, obsédant. Elle pensa aussi à David. Mais il n’y avait plus ce sentiment d’un clivage en elle, à coucher avec un inconnu. A ce moment elle l’aimait. Son corps fut pris de tremblements. Elle laissa des larmes s’échapper de ses yeux et couler sur ses joues autour de son sourire.

Mélanie descendit la première. Elle trouva David à l’entrée du vestiaire, habillé, prêt à partir. Elle ne dit rien. Il la suivit dans le vestiaire. Quand elle eut fini de se vêtir, Cédric entra. C’est à David qu’il s’adressa.

— Vous partez déjà ?

Il lui serra la main.

— Peut-être à une prochaine fois alors.

Il fit la bise à Mélanie.

Elle avait cru percevoir de la déception dans sa voix mais le regard de Cédric était fuyant de nouveau et son visage impénétrable. Elle voulut lui parler sans savoir quoi dire. Un sentiment d’urgence la saisit, elle se demanda si elle pouvait lui laisser son numéro, si cela se faisait, mais déjà David avait ouvert la porte et elle le suivit sans rien dire.

Après s’être arraché aux griffes de l’étrange couple, Marc se précipita dans le vestiaire au moment où David en sortait. Chacun évita le regard de l’autre.

Marc se rhabilla en vitesse, pressé de se retrouver en sécurité dans sa chambre d’hôtel. Une immense fatigue s’était abattue sur lui.

Il refit en sens inverse le chemin parcouru quelques heures plus tôt, et ouvrant la deuxième porte, se retrouva brutalement dans le froid et le noir de la nuit. Tournant le dos au club il marcha jusqu’à la voiture. Une pluie très fine commençait de tomber et lui mouillait le cou désagréablement. Nulle lumière ne l’attirait plus.

Cinq ou six voitures étaient garées maintenant à côté de la sienne. Il s’assit au volant, mit le moteur en marche, et sortit de sa poche la carte de visite. Au-dessus du numéro de téléphone était écrit le prénom de la femme, Nathalie. Il chiffonna la carte dans sa main et s’apprêtait à la jeter quand, tout à coup, il se ravisa. Il la défroissa, sortit son portefeuille de sa besace et la glissa à l’intérieur.

Un peu plus tard David et Mélanie montèrent dans leur voiture sans échanger une parole.

David conduisait. Il alluma la radio. Dans l’obscurité il ne remarqua pas que Mélanie pleurait.

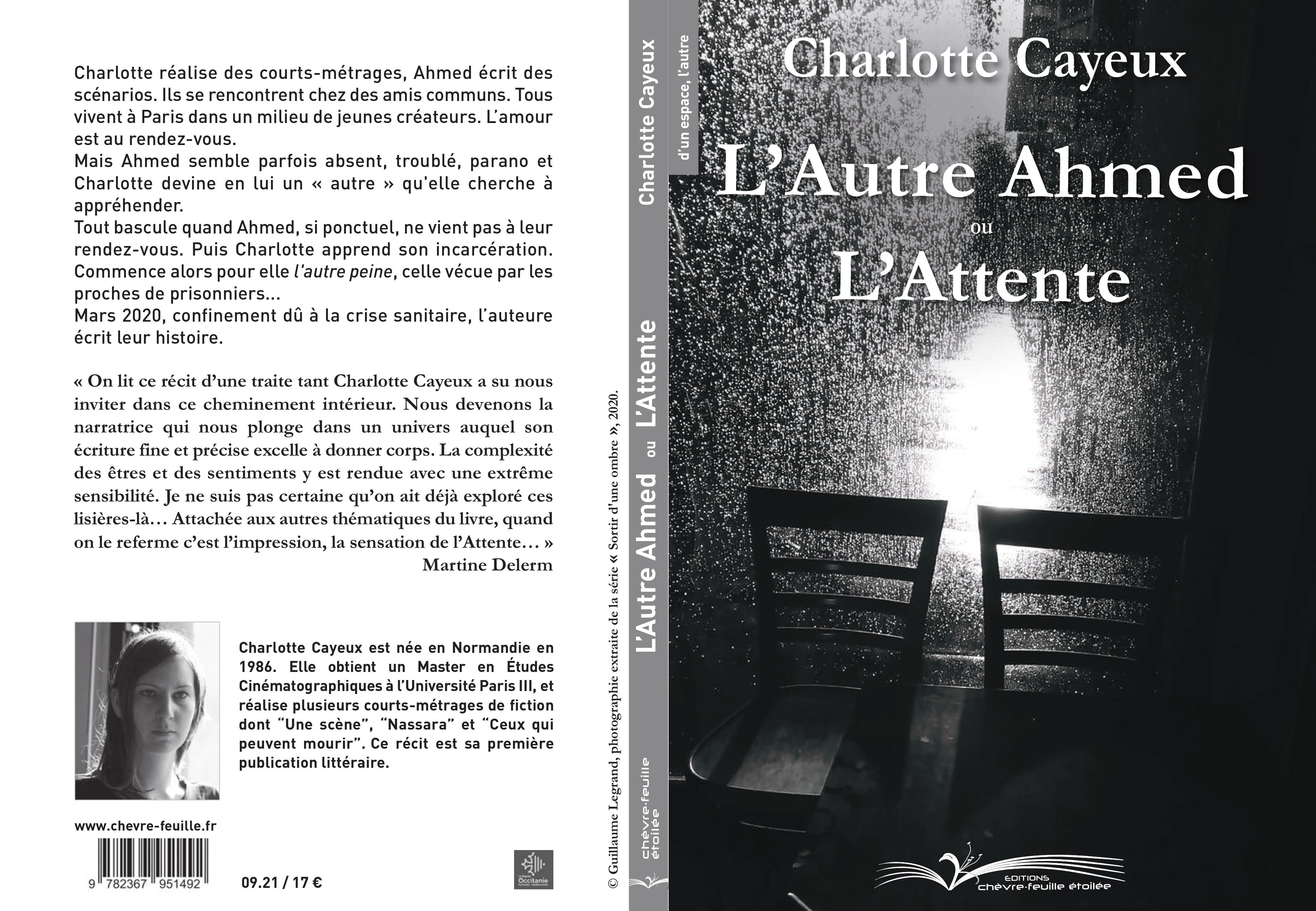

Charlotte Cayeux